この投稿は、『〜脳卒中・脊髄損傷特化型自費リハビリ施設〜脳と脊髄リハビリ研究センター福岡』が日々脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脊髄損傷、脳性麻痺といった神経疾患後遺症のリハビリテーションに従事する医療従事者の方や、当事者の皆様に向けて発信するエビデンス情報です。 今回は「自宅でできる体幹トレーニング」についてご紹介します。

脳卒中になると、脳のダメージで筋肉を動かす命令やバランスを取る感覚が上手く伝わらなくなります。

その結果、体の真ん中(お腹・背中・腰回り)の体幹の筋肉が弱くなったり、上手く協調して働かなくなります。

イメージとしては、体幹は「体の柱」や「土台」の部分です。

その体の柱、土台がグラグラになると、座る・立つ・歩く時にバランスが崩れやすくなってしまうわけです。

つまり、脳卒中後は手足の麻痺だけでなく、土台となる体幹機能の低下も大きな問題となります。

そこで今回は、4週間の体幹トレーニングを実施後に歩行機能、バランス機能が改善したという研究をご紹介させていただきます。

ご自宅でもできるトレーニングとなっていますので、ぜひ参考にされてみてください。

【脳卒中リハビリ】自宅でできる歩行、バランス改善のための体幹トレーニング

参考文献

今回の論文は2020年に発表されたものです。

研究の概要

対象者

42名(21名が実験群、21名が対照群)

- 脳卒中診断後6ヶ月以上経過

- 年齢が45歳〜70歳

- Mini-Mental State Examination(MMSE)24点以上

- Brunnstrom Recovery Stages(BRS)が4以

- 肘関節屈曲のmodeified ashworth scaleが1+以下

除外基準

- 感覚性運動失調症、小脳性運動失調症

- 無視症状

- 冠状動脈疾患、末梢動脈疾患

- 心肺機能障害

- 脊柱の術後

研究デザイン

- 参加者をランダムに2群(実験群、対照群)に分ける。

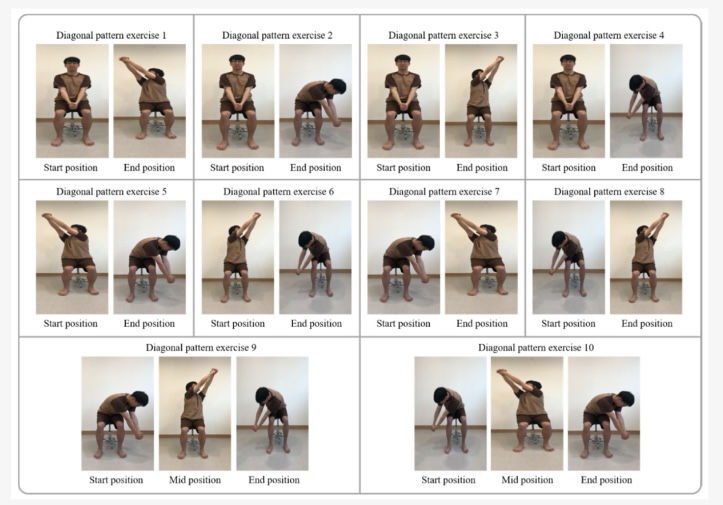

- 実験群:対角パターン運動+通常のリハビリ(週5回×4週間)

- 対照群:単一平面パターン運動+通常のリハビリ(週5回×4週間)

介入内容

- 1項目につき1分、各項目間の休憩は30秒

- 5項目全てを1セットとして3セット

- 訓練中は両手を強く握り、斜めに動く手の先を常に注視

↓対角パターン運動項目

評価項目

介入前後で以下の評価を実施。

- Trunk Impairment Scale(TIS)

- Berg Balance Scale(BBS)

- 10m歩行テスト

- 歩行パラメータ ケイデンス(歩数/分)、速度(m/s)、歩幅(m)

研究結果

各評価項目において、実験群、対照群ともに改善あり。

特に実験群の方が有意に改善!

- Trunk Impairment Scale(TIS)

・実験群:平均1.3点の改善

・対照群:平均0.5点の改善

- Berg Balance Scale(BBS)

・実験群:平均2点の改善

・対照群:平均0.5点の改善

- 10m歩行テスト

・実験群:平均2.5秒の改善

・対照群:平均1秒の改善

- 歩行パラメータ ケイデンス(歩数/分)、速度(m/s)、歩幅(m)

- 実験群:ケイデンス)平均10歩/分の改善

速度:平均0.13m/sの改善

歩幅:平均0.08mの改善 - 対照群:ケイデンス)平均2歩/分の改善

速度:平均0.06m/sの改善

歩幅:平均0.03mの改善

この研究が特別な理由

これまでに、単一平面パターン運動がTISスコアを改善させるという報告がされていましたが、今回の研究に用いられた対角運動パターン運動は単一平面パターン運動よりも効果的であることが示唆されました。

- Trunk Impairment Scale(TIS)

体幹の屈曲、側屈、回旋運動を同時に実行し、より広い可動域とさまざまな筋肉の参加をもたらしたと考えられます。

本研究で実施された対角パターン運動は、PNFのテクニック(Chopping、Lift)に基づいて行われた運動であり、 過去の研究においてもChopping、Liftの有効性は示されており、今回も対角パターン運動の方が効果的であった可能性があります。

- Berg Balance Scale(BBS)

- 10m歩行テスト

2015年Kimらが「TISのスコアはBBSと正の相関関係にあり、10m歩行が負の相関関係にある」と報告しています。

つまり、TISのスコアが高いほど、BBSは高く、10m歩行の速度は速くなるということです。

今回の研究においても、体幹機能を向上させるための対角パターン運動によってTISスコアが改善したことによりBBSスコアの改善、10m歩行の速度が速くなった可能性があります。

- 歩行パラメータ ケイデンス(歩数/分)、速度(m/s)、歩幅(m)

対角パターン運動において胸郭と骨盤の個別運動を誘発し、歩行中の体幹バランスの維持に寄与した可能性があります。

脳卒中患者は歩行中に胸郭と骨盤を分離して動かすことが困難となり、さらに体幹が前後左右へぶれやすくなってしまいます。

対角パターン運動において体重移動を反復することにより、歩行中に体幹のバランス維持に寄与することで歩行速度を上昇させたと考えられます。

ご自宅でのトレーニングとしての提案

自主トレは1人ではなかなか続かない、、、。

1人だと楽してしまう、、、。 という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな皆様もご安心ください!!

ぜひ、椅子をご用意していただき、動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう!

⚠️実施にあたっての注意点⚠️

- 転倒には十分に気をつけましょう。

- 手の麻痺や、関節の動きに制限がある方は、無理に動かす必要はありませんので、動かせる範囲で動かしてください。

おわりに

今回は、「ご自宅でできる体幹トレーニング」についてご紹介させていただきました。

週5日、4週間のトレーニングにおいて、

- 体幹機能が向上した

- 立っている時のバランスが向上した

- 歩くスピードが速くなった

- 歩く時の安定感が増した

という効果が見られ、体幹(体の幹、土台)がしっかりすることで、動きが変わってくるという結果が示されました。

またこの体幹トレーニングは椅子を一つ準備し、省スペースで実施できることから自主トレーニングとして実施しやすいのではないでしょうか。

転倒には十分に注意しながらぜひ実施されてみてください!

脳と脊髄リハビリ研究センター福岡によるセミナーのご案内

脳と脊髄リハビリ研究センター福岡では、施設での対面式とオンラインを併用して定期的にセミナーを開催しております。

主に、臨床思考力に焦点を置いた「クリニカルリーズニング」、痛みのリハビリに特化した「ペインリハビリテーション」、脳卒中リハビリに特化した「脳卒中リハビリ関連戦略」の3本を定期開催しております。

詳しい内容や日時については、こちらのページをご覧ください。

開催テーマ・日程一覧ペインリハビリテーション-基礎メカニズム編-肩の痛みや膝の痛み、腰痛含め全てのリハビリテーションにつながる”痛み”のメカニズム全ての内容が世界中で行われている研究結果に基づいた講義になっており[…]

皆様の明日の臨床を確実に変えられるような、そんなセミナーとなっております。

ぜひ、ご参加お待ちしております!

脳と脊髄リハビリ研究センター福岡の店舗案内

- 博多店

住所:福岡県福岡市博多区諸岡3丁目10-20

駐車場:2台

アクセス:西鉄井尻駅から徒歩10分/JR笹原駅から徒歩10分 - 小郡店

住所:福岡県小郡市小郡2200-1

駐車場:5台

アクセス:鳥栖JCTから車で5分/JR久留米駅から車で24分

備考:久留米市・筑紫野市/佐賀県鳥栖市・基山町から車で約30分圏内